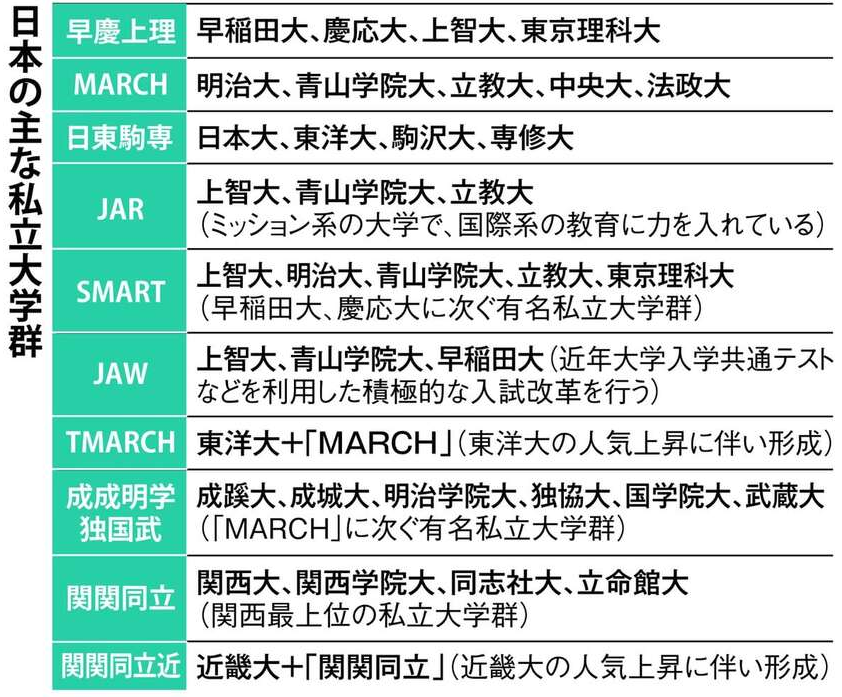

TMARCH、SMART、JAW、関関同立近…。入試難易度などを基にした主要大学のグループ分けに、新たな呼称が次々と登場しています。少子化による学生獲得競争が激化する中、大学側のイメージ戦略が勢力図の変化に影響を与えているようです。

発端は受験専門誌

こうしたグループ分けは「大学群」とも呼ばれますが、中でも特に有名なのが「MARCH(マーチ)」という呼称です。受験生以外でも耳にしたことがある人は多いでしょう。これは、明治大(M)、青山学院大(A)、立教大(R)、中央大(C)、法政大(H)の5校を指し、私立大学の中で早稲田大や慶応大に次ぐ上位校として位置付けられています。

大手予備校の河合塾によれば、この5校の偏差値(一般選抜)は多くの学部で「60.0」前後に位置し、「65.0」を超える学部もあります。特に明治大、中央大、法政大の3校は、一般入試において全国トップクラスの志願者数を誇っています。

こうした呼称は、受験戦争が激化した1960年代に受験専門誌によって生み出されたと言われています。1990年代になると、予備校や受験関連書籍でも広く使われるようになりました。

河合塾教育研究開発本部の近藤治主席研究員は、「これらの大学は併願する受験生が多く、同じ偏差値帯に位置していることからグループ化されたのだろう」と説明しています。

さらに、2000年代に入ると、学習院大(G)が加わり「GMARCH(ジーマーチ)」という呼び方に〝アップデート〟されることもありました。また、ミッション系で国際色豊かな学部が多く、英語教育に強みを持つ上智大(J)、青山学院大(A)、立教大(R)の3校が「JAR(ジャル)」と呼ばれることもありました。

より詳しく分類

近年、新たに登場した大学群の一つが「SMART(スマート)」です。これは、MARCHから明治大(M)、青山学院大(A)、立教大(R)の3校を抜き出し、「早慶上理」に含まれていた上智大(Sophia University/S)と東京理科大(T)を加えた5校を指します。この「SMART」の誕生について、河合塾の近藤治主席研究員は「早慶上理とMARCHのそれぞれで『二極化』が進んだ結果」と分析しています。

「『早慶上理』といっても、実際には『早慶』が別格で、『上理』との間には明確なレベル差があります。一部の学部はMARCHに近い難易度である場合も多いのです」。河合塾のデータによれば、上智大の偏差値(一般選抜)は「55.0」~「70.0」、東京理科大(第二部を除く)は「50.0」~「62.5」。これに対し、全学部で「67.5」前後を誇る早稲田大・慶応大との差は確かに大きいようです。

一方で、明治大、青山学院大、立教大の3校は、MARCHの中でも人気が上昇傾向にあります。その結果、「早慶とMARCHの中間的な存在」としてSMARTが形成されました。

改革姿勢で分ける

新たな呼称は次々と生まれています。たとえば、上智大(J)、青山学院大(A)、早稲田大(W)を括った「JAW(ジョウ)」があります。このグループは、大学入学共通テストと大学独自試験を組み合わせた「ハイブリッド型」の入試方式を一部学部で採用するなど、積極的に入試改革を進めているのが特徴です。

また、「日東駒専」の一角を担っていた東洋大の人気が高まっており、東洋大(T)がMARCHに加わり「TMARCH(ティーマーチ)」と呼ばれることもあります。

さらに、MARCHと日東駒専の中間に位置する大学群として、成蹊大、成城大、明治学院大、独協大、国学院大、武蔵大の6校から成る「成成明学独国武」も、近年よく耳にするようになっています。

関西圏でも

関西圏でも私立大学の勢力図に変化が見られます。関西大、関西学院大、同志社大、立命館大で構成される「関関同立」は広く知られていますが、新たに近畿大を加えた「関関同立近」という呼称も徐々に浸透しつつあります。

近畿大はこれまで京都産業大、甲南大、龍谷大とともに「産近甲龍」と呼ばれていましたが、近年その人気が高まり、「関関同立」に迫る勢いを見せています。河合塾の近藤治主席研究員は、

近藤治主席研究員

卒業式に著名人を呼んだり、『近大マグロ』の研究を前面に押し出したりするなど、宣伝の上手さが際立っている

とし、これが人気上昇の要因であると分析しています。

入試難易度だけでなく、大学のイメージ戦略もグループ分けに大きな影響を及ぼしていることがうかがえます。近藤氏は

近藤治主席研究員

以前のように、受験生が大学を偏差値で決めざるを得ない状況ではなくなっている

と話しております。

専門家の反応は?

「TMARCH」「関関同立近」は首都圏で近年元気な東洋大学、関西圏で元気な近畿大学を加えた言い方とは思いますが、レベル感からすると少々無理はあるのかなと感じます

自分もよくこのようなくくりをしてしまいますが、そもそも高校側の教員の学歴バイアスにもなっているので、これからの時代このような言い方は高校現場は避けた方がいいのではないかと思います

大事なのは、大学で何を学びたいのか、そして進学して何を学び、何かを身につけるかではないかと思います

ネットの反応は?

TMARCHは、無理がある。東洋大の実績や社会的評価を勘案してもあり得ない。 確かに、東洋大は歴史と知名度があり、一部の学部がマーチに届きそうな事実はある。しかし、各学部の偏差値を平均すると、やはり日東駒専レベル。また、日東駒専の中でさえも、就職率、公務員、各種資格合格者数で劣る。例えば、専修大は、公務員や司法試験合格率は立教や学習院を上回り、日大は医学部もある。それが、東洋大にはない。従って、TMARCHに違和感を持つ人は多い。

親の身になって思うことは大都市圏の私立大学に子どもを通わせる(下宿させる)家庭にどれだけの経済力が必要かということ。子どもが二人いるが、もしそれぞれが有名私立に合格したとしても経済的に支えてあげる自信はありません。大都市圏の私立に通っているだけでもすごいことと思います。

自身は国立大出身なので私立大学の感覚がわかりませんが、願わくばうちの子どもたちも国公立大学に入れるようしっかり勉強してほしいです。

関関同立+近とは全く同意できない。

関関同立とどこかと近大が同時に受かったとして近大を選ぶ人などほぼ皆無。

関西企業の就職担当者も関関同立で一線を引かれているのが実情。

まだまだ関西では近大と関関同立では越えることのできない大きな溝がありますよ。

編集後記

TMARCHは少し違和感ありますね。GMARCHは理解できますが、、

コメント