「システム構成」と聞くと、なんだか専門的で難しそう…。

でも、私たちが毎日使っているWebサービスや業務システムも、

それぞれの構成パターンや運用形態に沿って設計されています。

この記事では、処理形態・利用形態・仮想化・冗長化・システム連携など、

ITパスポート試験にも出やすいキーワードを、図解付きでわかりやすく整理します!

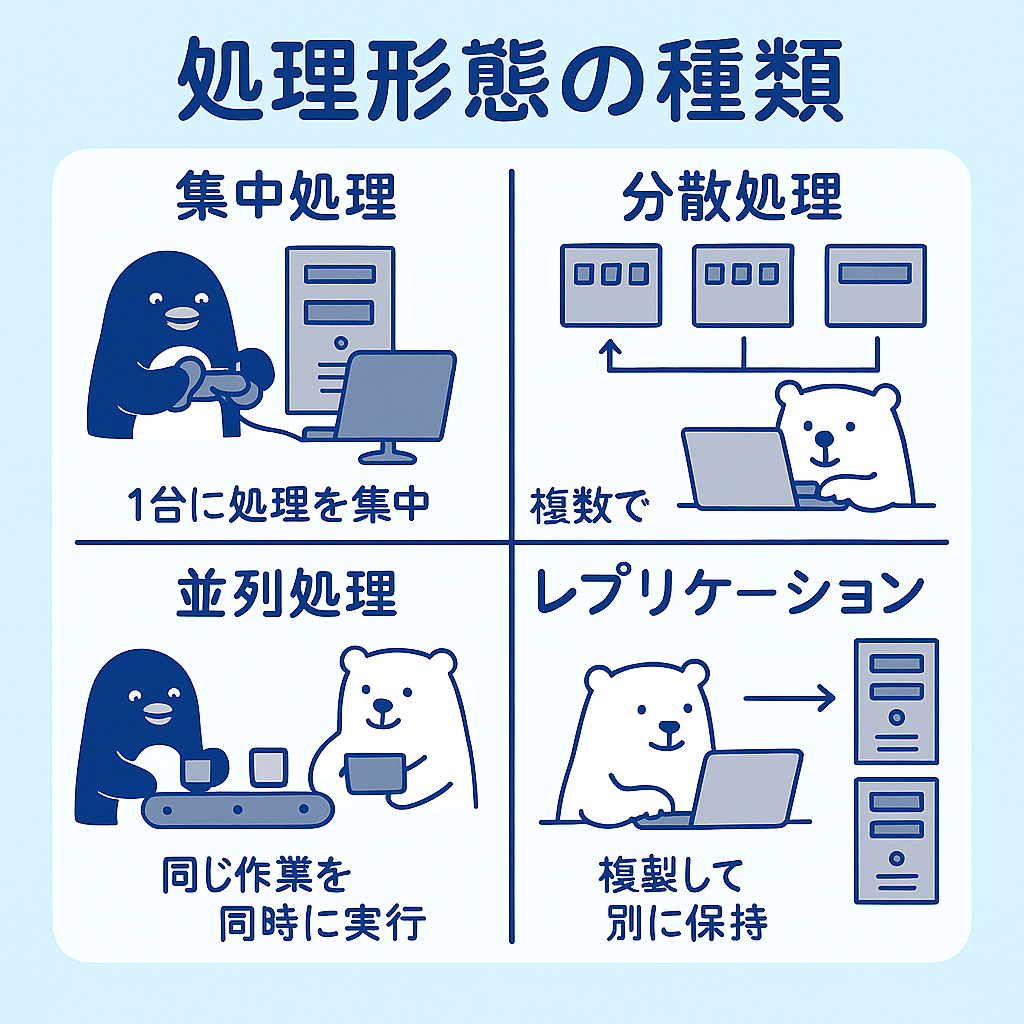

処理形態による分類

| 処理形態 | 特徴 | 図解案 |

|---|---|---|

| 集中処理 | 1台の大型コンピュータに全処理を集中させる | 大きなサーバに全員が接続 |

| 分散処理 | 複数コンピュータで役割分担して処理 | サーバが複数並び仕事を分け合う |

| 並列処理 | 複数のCPUやコアで同時に処理 | 同じ作業を複数人で同時進行 |

| レプリケーション | データや処理を複製して別の場所に保持 | 同じデータを別のサーバにコピー |

利用形態による分類

| 利用形態 | 特徴 | 図解案 |

|---|---|---|

| 対話型処理 | ユーザーの入力に応じて即座に結果を返す | PCとユーザーが会話しているイメージ |

| リアルタイム処理 | 即時性が必要な処理(交通制御など) | 信号機と制御システム |

| バッチ処理 | データをまとめて処理 | 夜間にまとめて計算するイメージ |

サーバの仮想化

- VM(Virtual Machine):1台の物理サーバ上で複数の仮想サーバを動かす

- ホスト型:OS上で仮想環境を動かす

- ハイパーバイザ型:ハードウェア上で直接仮想環境を動かす

- コンテナ型:軽量な仮想化。アプリ単位で動作

デスクトップ仮想化(VDI)

- VDI:デスクトップ環境をサーバで一元管理

- シンクライアント:端末側では最低限の処理だけを行う

冗長化構成

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| デュアルシステム | 2つのシステムで同時処理、どちらかが故障しても継続 |

| デュプレックスシステム | 主系と待機系で構成(ホットスタンバイ/コールドスタンバイ) |

代表的なシステム構成

- クライアントサーバシステム:クライアント(利用者端末)とサーバが役割分担

- Webシステム:ブラウザ経由で利用する仕組み

- P2P(ピアツーピア):端末同士が直接通信

- クラスタ:複数サーバを1台のように扱い、負荷分散や冗長化

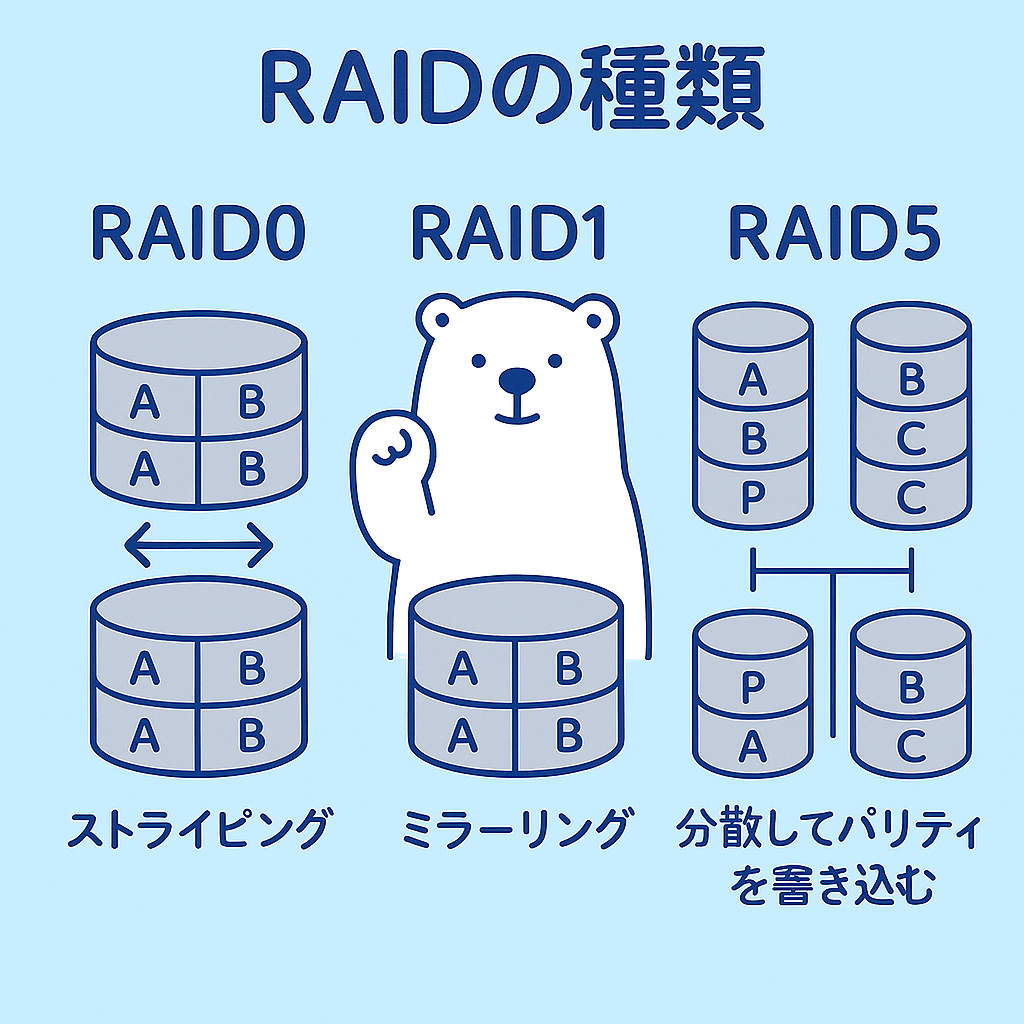

- RAID:複数ディスクをまとめて使う

- RAID0(ストライピング/高速化)

- RAID1(ミラーリング/冗長化)

- RAID5(分散パリティ/速度+冗長化のバランス)

- マイグレーション:システムやデータを別の環境に移行(ライブマイグレーションは稼働中に移行)

- NAS(Network Attached Storage):ネットワーク経由でアクセスするストレージ

よくある質問(FAQ)

- Q集中処理と分散処理の違いは?

- A

集中処理は1台の大型コンピュータで処理、分散処理は複数台で分担します。

- Qホットスタンバイとコールドスタンバイの違いは?

- A

ホットスタンバイは待機系が常時稼働準備OK、コールドは必要時に起動します。

- QRAID5のメリットは?

- A

速度と冗長性のバランスが良く、ディスク1台までの故障に耐えられます。

練習問題

Q1. 並列処理の特徴として正しいものはどれ?

A. データをまとめて一括処理する

B. 複数のCPUやコアで同時に処理する

C. 複製したデータを別サーバに置く

D. ユーザーと対話しながら処理する

正解:

B

→ 並列処理は同時実行による高速化が目的です。

Q2. デュプレックスシステムのコールドスタンバイの説明として正しいものはどれ?

A. 待機系が常時動作している

B. 必要になったときに待機系を起動する

C. ディスクを並列に動作させる

D. 全処理を1台に集中させる

正解:

B

→ コールドスタンバイは待機系を停止状態にしておき、障害発生時に起動します。

Q3. RAID1の特徴として正しいものはどれ?

A. 複数ディスクに同じデータを保存して冗長化

B. ディスクを分割して高速化

C. データの一部をパリティとして分散

D. サーバを複数台並列動作させる

正解:

A

→ RAID1はミラーリング方式で冗長化します。

コメント