スマホの「ストレージ容量」、PCの「メモリ」「ハードディスク」…

これらはすべて“記憶装置”の仲間です。

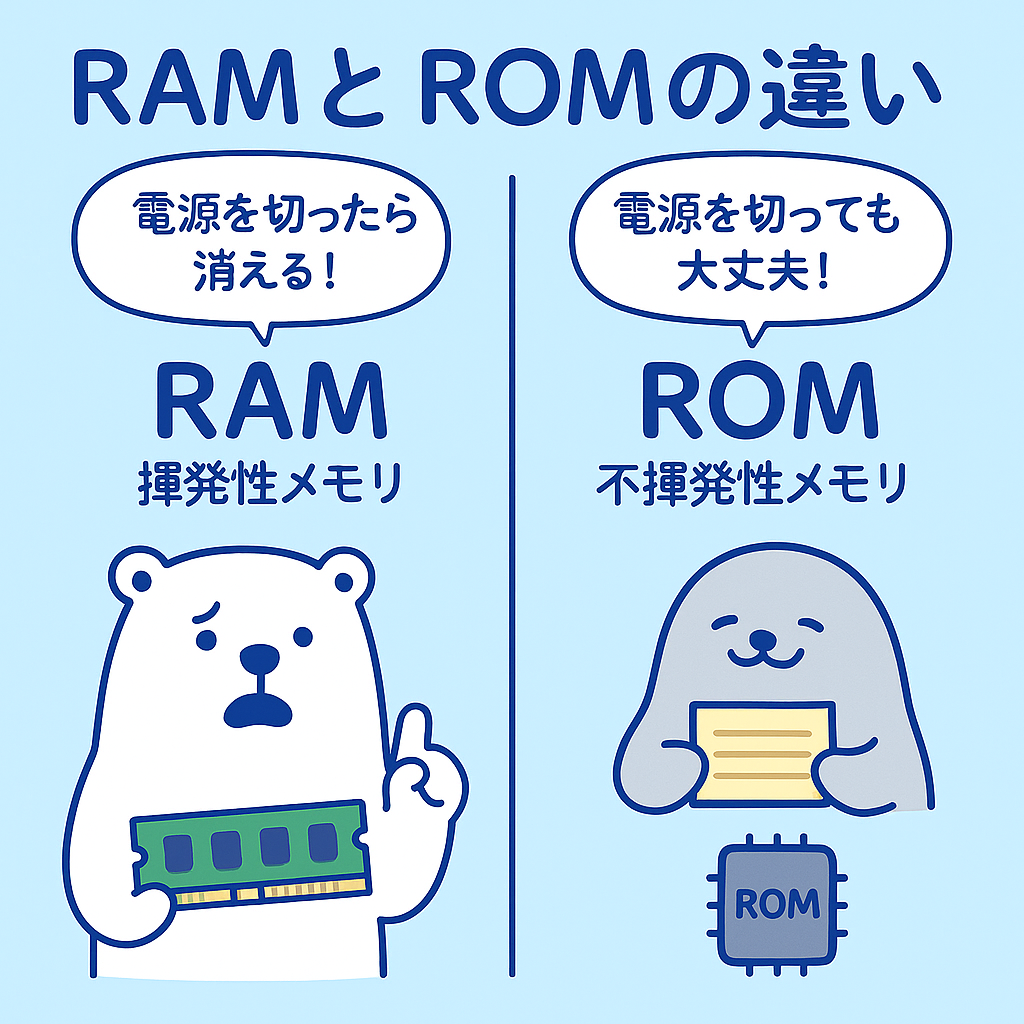

でも「RAMとROMの違いは?」「HDDとSSDって何が違うの?」と聞かれると、意外とモヤモヤしませんか?

今回は、記憶装置の分類や特徴、代表的な種類を、イラストとともにわかりやすく解説します!

半導体メモリ(ICメモリ)

半導体チップでできた記憶装置。主にRAMとROMに分かれる。

▶ RAM(Random Access Memory)

- 揮発性メモリ(電源を切るとデータが消える)

- パソコンのメインメモリとして使われる

- データを一時的に保存して高速処理を実現!

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| DRAM(Dynamic RAM) | よく使われる。構造が簡単で容量が多いが、定期的にリフレッシュが必要 |

| SRAM(Static RAM) | 高速・高価。キャッシュメモリなどに使われる |

▶ ROM(Read Only Memory)

- 不揮発性メモリ(電源を切ってもデータが残る)

- 起動時のプログラム(BIOSなど)を保存

- 最近はフラッシュメモリとして再書き込み可能なROMが主流に

記憶装置のいろいろな種類

| 種類 | 媒体 | 特徴・用途 |

|---|---|---|

| メインメモリ(DRAM) | 半導体 | 処理中の一時記憶。電源を切ると消える |

| キャッシュメモリ(SRAM) | 半導体 | CPUに近くて超高速。一次・二次に分かれる |

| HDD(ハードディスク) | 磁気 | 安価・大容量。回転部ありでやや遅い |

| SSD | フラッシュメモリ | 高速・静音・耐衝撃。価格は高め |

| CD/DVD/Blu-ray | 光ディスク | 主に音楽・映像・データ保存に使用。読み取りは光 |

| USBメモリ・SDカード | フラッシュメモリ | 小型・持ち運び便利。PC・カメラなどで利用可 |

よくある質問(FAQ)

- Qメモリ(RAM)とストレージ(HDD・SSD)は何が違うの?

- A

RAMは一時的な記憶場所で処理中のデータを保存、

HDDやSSDは長期間のデータ保存場所です。

- QROMなのに“フラッシュメモリ”は書き換えられるって矛盾してない?

- A

本来のROMは“読み取り専用”でしたが、フラッシュメモリは書き換え可能なROMとして進化しました。

- Qキャッシュメモリってなくてもいいの?

- A

なくても動きますが、あった方が高速に処理できるので、CPUの性能を引き出すために重要です。

練習問題

Q1. DRAMの特徴として正しいものはどれ?

A. データが消えない不揮発性メモリ

B. キャッシュメモリで使用される

C. 一般的なメインメモリで使われ、定期的なリフレッシュが必要

D. 書き換え不可能な記憶装置

正解:

C

→ DRAMはメインメモリで広く使用され、定期的にリフレッシュが必要です。

Q2. SSDの特徴として誤っているものはどれ?

A. フラッシュメモリを使用している

B. 磁気ディスクを回転させて記録する

C. 衝撃に強く動作音が小さい

D. 読み書きが高速

正解:

B

→ BはHDDの特徴であり、SSDは回転部がない半導体メモリです。

Q3. キャッシュメモリについて正しい説明はどれ?

A. DVDと同じ光ディスクメディア

B. 処理速度は遅いが大容量

C. CPUの近くにある高速メモリで、一次・二次がある

D. USBメモリの一種である

正解:

C

→ キャッシュメモリはCPUの処理を助けるために使われる超高速なメモリです。

コメント